遇到支付問題請聯(lián)系客服:19921075275 | 官方QQ群:1034330872

查看完整曲譜

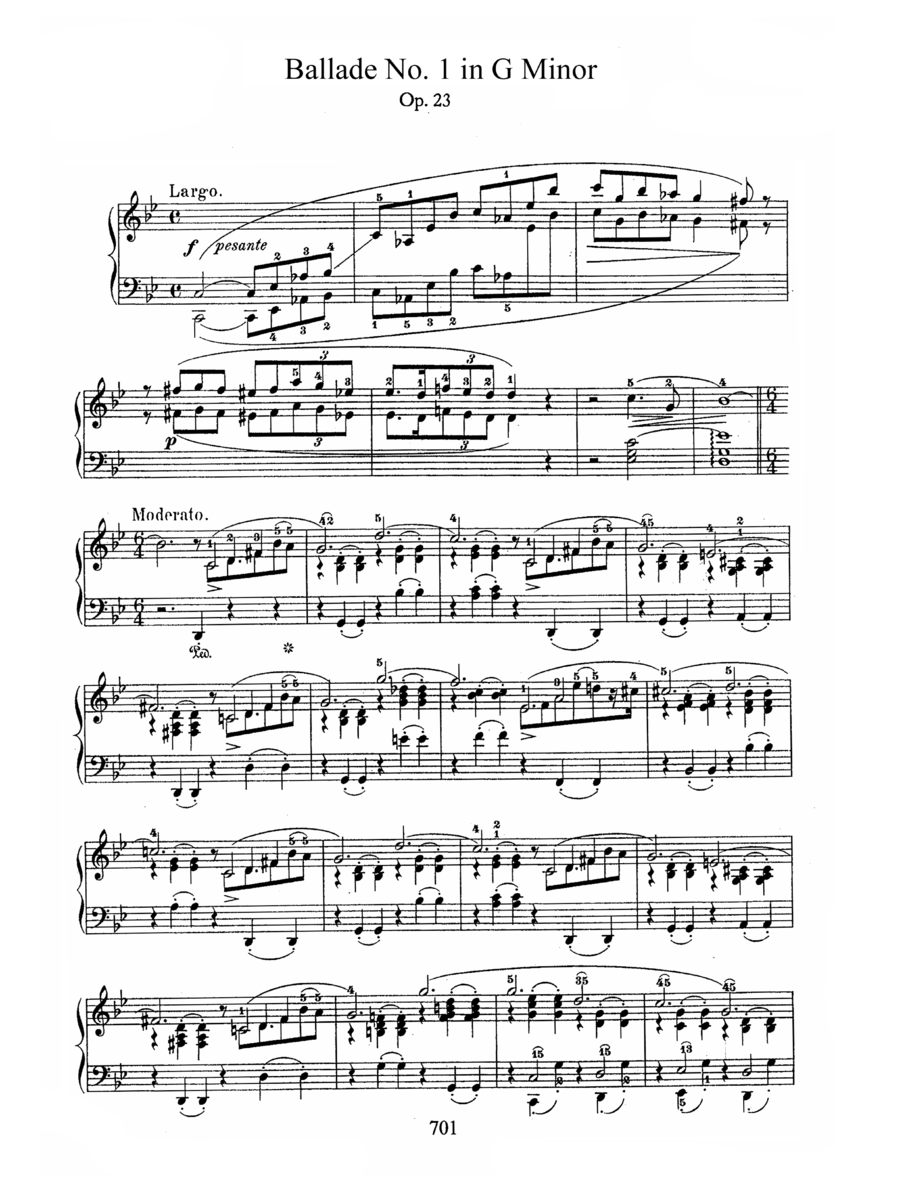

g小調第一敘事曲 Op.23(Chopin op23 Ballade #1 in g版本一)

g小調第一敘事曲 Op.23 肖邦一生共創(chuàng)作了四首 敘事曲 體裁的鋼琴曲,這四首敘事曲寫于1831至1842年之間,也就是肖邦21歲至32歲這段充滿青春朝氣的時期。這一時期也是肖邦音樂創(chuàng)作上的高峰期。他創(chuàng)作的四首敘事曲,規(guī)模宏大、氣勢恢弘,具有史詩性、戲劇性,具有廣闊的交響性發(fā)展。他是歷史上第一個把敘事曲這一體裁運用到鋼琴曲創(chuàng)作上來的作曲家,他為敘事曲這一體裁領域內的發(fā)展、為李斯特和其后的交響詩、交響畫、音詩、音畫等奠定基礎。 敘事曲這一體裁發(fā)源于中世紀的定形詩,除有固定的詩形外,根據(jù)其語源有時也兼指舞蹈歌。到了14世紀以后只歌不舞,在法國、意大利、英國、德國成為獨唱或復調敘事歌曲的通稱。到了18世紀演變?yōu)閿⑹略娦问?,如作家歌德的《魔王》敘事詩,作家黑爾達的《愛德華》敘事詩等。后來一些作曲家,根據(jù)敘事詩的詞把它們譜寫成歌曲,從而形成了獨立完整的敘述體歌曲。如勒韋的《愛德華》、舒伯特的《魔王》、舒曼的《兩個近衛(wèi)兵》等。肖邦首先在篇幅長大而富于戲劇性的鋼琴曲中使用敘事曲這一名稱,后來勃拉姆斯、李斯特、格里格、維厄唐、福雷等音樂家也在鋼琴曲中使用其名。一部分管弦樂作品也借用了敘事體形式。如柴可夫斯基的交響敘事曲《督軍》、杜卡斯的《魔法師的弟子》、里姆斯基科薩科夫的交響組曲《舍赫拉查德》等,都是較典型的交響敘事曲。 肖邦把原先用于聲樂作品中的敘事曲體裁借過來,用于鋼琴敘事曲的創(chuàng)作,這一大膽的創(chuàng)新與受到同鄉(xiāng)詩人密茨凱維支敘事詩的影響有著密切的聯(lián)系。密茨凱維支敘事詩的民間風格表現(xiàn)在民歌的格調和民間的語言,肖邦敘事曲的民間風格表現(xiàn)在民歌性質的主題、民間音樂的即興性的變奏手法。肖邦用器樂這一新的形式、新的語言來表現(xiàn)詩的形象、詩的意境及其個人對詩的主觀感受,器樂敘事曲體裁恰巧吻合了他的需求,他開鑿了器樂敘事曲體裁的先河,為敘事曲體裁拓寬了使用的范圍,豐富和發(fā)展了敘事曲的音樂表現(xiàn)。 肖邦運用敘事曲這一體裁創(chuàng)作的四首鋼琴敘事曲,廣泛采用非規(guī)范的混合曲式結構。這表明了敘事曲這一體裁與混合曲式結構之間存在著密切的聯(lián)系,表明了肖邦要用混合曲式結構原則來表現(xiàn)敘事曲曲析復雜的思想內容,表明了器樂敘事曲體裁這一新的形式因為與文學、戲劇作品有千絲萬縷的聯(lián)系,必然帶來曲式結構上的變更。 器樂敘事曲體裁這一19世紀30年代的產(chǎn)物,給敘事曲體裁帶來了活力和生機。它的誕生使得敘事詩這一文學體裁與純音樂的語言結合了起來。這一綜合藝術的產(chǎn)物,這一新的形式必然帶來音樂語言、音樂語言結構及其表達方式上的變革?;旌锨浇Y構,這一建立在傳統(tǒng)曲式結構原則上的混合體,必然與器樂敘事曲這一綜合產(chǎn)物有著密切的聯(lián)系。 肖邦是歷史上第一位把敘事曲這一體裁運用到鋼琴曲中來的音樂家。由于敘事曲這一新的器樂體裁形式需要用無詞的語言來表達音樂內容,由于敘事曲與詩歌、文學的密切聯(lián)系,以及詩歌、文學內容的史詩性、戲劇性需要通過這一新的體裁形式去表達,因此,肖邦沖破傳統(tǒng)的典型規(guī)范及用新的結構形式取代舊的結構形式是不可避免的。 肖邦敘事曲深受密茨凱維支敘事詩的影響,美國音樂批評家及著述家詹姆士·基本茲·休涅刻在出版于1900年的《肖邦---其人及其音樂》一書中認為肖邦是一個"聰明人",因為他不給人以有關敘事曲內容的更明確的線索,接著說:"《第一敘事曲》是根據(jù)《康拉德·華倫洛德》而寫的,《第二敘事曲》肖邦承認是受亞當· 茨凱維支的《魔湖》的直接影響而寫的,而《第三敘事曲》則是根據(jù)密茨凱維支的《女水妖》而寫的。"至于《第四敘事曲》,一般并不認為和密茨凱維支的某一具體作品有所聯(lián)系,只有少數(shù)人認為是受密茨凱維支的敘事詩《三個布德力斯》的影響而寫的。肖邦四首敘事曲采用了混合曲式結構,他把奏嗚原則、變奏原則和回旋原則結合起來,運用到鋼琴敘事曲這一新的體裁和新的創(chuàng)作內容中去。如《第一敘事曲》中,兩主題的音樂發(fā)展主要是用變奏的手法來處理的,并且兩主題在展開部的位置上保持著完整的結構,這就使展開具有主題再現(xiàn)的性質,這樣整個結構又具有回旋的原則了,因為兩主題分別都出現(xiàn)了三次。 肖邦敘事曲是肖邦各種創(chuàng)作特征的綜合體現(xiàn),具有了強烈的主觀性色彩,他以個人的情感角度去觀察世界,表現(xiàn)世界。可以說,它們都是雋永的音樂精品,是鋼琴藝術中的一塊瑰寶,有著極高的藝術價值。它們的創(chuàng)作者——肖邦,更是把一生都獻給了鋼琴。他不受傳統(tǒng)的束縛,大膽創(chuàng)新,挖掘和豐富了像練習曲、敘事曲、即興曲等一系列鋼琴音樂體裁的藝術表現(xiàn)能力,賦予它們新的社會內容與涵義。他的作品繼承發(fā)揚了歐洲古典音樂的傳統(tǒng),并極大地豐富了歐洲十九世紀浪漫主義音樂的天地。這位“鋼琴詩人”在其短暫的創(chuàng)作生涯中使鋼琴音樂有了較大的發(fā)展,在其作品中形成了新穎獨特的“肖邦風格”,影響著以后無數(shù)的音樂家和作曲家,為音樂藝術作出了杰出的貢獻。 《g小調第一敘事曲》Ballade No.1 in g minor Op.23 ,作于1831-1835年間,公認是根據(jù)密茨凱維支的詩的影響而寫的。肖邦創(chuàng)作這首敘事曲所依據(jù)的敘事詩《康拉德·華倫洛德》Konrad Wallenrod 是一篇愛國主義的史詩,敘述的是14世紀時,立陶宛人反抗日耳曼武士團的斗爭。立陶宛人烏爾特·馮·斯塔丁幼年被俘,在日耳曼武士團的撫養(yǎng)下長大。與他同時被俘虜?shù)牧⑻胀鹈耖g歌手哈爾班,暗中以愛國思想感化烏爾特。烏爾特在他的潛移默化下,醞釀著復仇的大志。后來在戰(zhàn)爭中,烏爾特被立陶宛俘虜了過去,并去了立陶宛大公的女兒,阿爾多娜。夫妻二人決心犧牲自己的一切來挽救祖國的命運。阿爾多娜資源以修女的身份,關在尖塔上的小屋,直到死去。烏爾特則改名換姓為康拉德·華倫洛德,回到了日耳曼武士團。在取得了武士團的信任并掌握大全之后,他做了許多倒行逆施的事,使武士團一敗涂地。后來事情終于泄露,在烏爾特被處死的前夕,他和塔尖上的阿爾多娜作了悲慘的訣別。 在這部詩中,詩人塑造了康拉德·華倫洛德這一民族英雄的形象,充滿了愛國豪情和強烈的復仇愿望。肖邦則借著詩歌來號召波蘭人民為了祖國的獨立和人民的自由而斗爭。肖邦準確地把握了詩中主人公無謂的愛國主義精神和那種貫穿整首詩的悲劇性氣氛,將它們充分地體現(xiàn)在這首敘事曲中。除此以外,肖邦的其他敘事曲也與文學有著密切的關系。 作品為奏鳴快板曲式,開頭是個緩慢的引子,兩手齊奏一個莊嚴的旋律,把我們帶進了悲壯的史詩氣氛中。奏鳴曲式的主部主題(第8小節(jié)起),是一個典型的敘事性主題。好像是說唱的老藝人哈爾班邊訴說著故事,邊撥弄著他的四弦琴。憂傷的旋律把聽者帶到了那個被奴役的民族的苦難歷史。隨后華麗的音型,更增加了旋律的流暢性,其中包含了大量的經(jīng)過音、變化音等多種手法,對原有的旋律進行了裝飾,并很巧妙地融合為一體,即興性和變換性很強,音域寬廣。副部主題(第68小節(jié)起)表現(xiàn)了另外一種境界:溫和、明朗、充滿了抒情的氣息,是沒有硝煙的,沒有戰(zhàn)爭的真實寫照。展開部的主部(第95小節(jié)起)音樂已經(jīng)由平靜安詳轉變?yōu)榫o張和不穩(wěn)定,變成了一首熱情激動的悲歌。副部主題(第107小節(jié))顯示出了英雄氣概。交響化的音響,使音樂一下體現(xiàn)出了英雄形象。再現(xiàn)部(第167小節(jié)起),副部主題先出來,仍然具有雄壯的氣息,直到結束部(第181小節(jié)起),激昂的音型才平靜下來。隨之而來的主部主題(第195小節(jié)起),又開始緊張不安,并直接迎來暴風雨一般的尾聲(第209小節(jié)起)。尾聲最后一段雙手八度半音階下行,就好像是那無情的判決,最終收歸為悲劇。 1830年11月,處于沙俄殘暴統(tǒng)治下的波蘭人民,發(fā)動了爭取民族獨立的起義。并在華沙建立了獨立政權。1831年9月,由于沙皇軍隊的殘酷鎮(zhèn)壓,華沙陷落,起義失敗。肖邦在《g小調敘事曲》中借題發(fā)揮,表現(xiàn)了對這次起義失敗的悲憤情緒。這首敘事曲和密茨凱維支的詩一樣,起著鼓舞波蘭人民反抗異族壓迫的斗志的作用,有著深刻的歷史意義。

展開

更多其他版本 更多

-

人氣

-

人氣

-

人氣

-

人氣

-

人氣

-

人氣

1/14

x1.0

查看完整曲譜 >

曲譜報錯

評論共0條評論

精彩評論